サイト内更新情報(Pick up)

2025年2月18日

手続き

相続における預貯金の名義変更と注意点

相続が発生し、被相続人の方の預貯金の名義変更をする際には、誰がその預貯金を相続するかを決める必要があります。そのため、まずは相続人を確定させて遺産分割協議を行い・・・

続きはこちら

2024年10月16日

相続放棄

相続放棄をした場合、生命保険を受け取ることはできますか?

相続放棄をすると、相続財産を取得することは一切できなくなります。言い換えますと、相続財産でなければ、受け取ることができます。そして、死亡保険金は、法律上相続財産に・・・

続きはこちら

2024年10月10日

遺留分

遺留分の計算方法と具体例

遺留分権利者の遺留分の計算は、まず①の計算式で遺留分権利者が有する遺留分割合を求めます。次に、②の計算式で遺留分権利者の遺留分を求めるという順序で行います・・・

続きはこちら

2024年9月11日

遺産分割

不動産しかない場合の遺産分割の方法

被相続人が保有していためぼしい財産が、自宅土地建物のみというような場合があります。相続財産が不動産しかないような場合の遺産分割の方法は、主に4つあります。まず・・・

続きはこちら

2024年8月22日

手続き

相続した家の名義変更をする方法

お亡くなりになられた方がご自宅不動産をお持ちの場合、その不動産を取得した相続人は、名義変更をする必要があります。令和6年4月以降は、相続登記が義務となっていますので・・・

続きはこちら

2024年7月16日

遺言

遺言が必要な場合

遺言を作成すべき代表的な場面としては、相続人以外の方に遺贈したい場合、推定相続人が多い場合、家族と関係が悪い相続人がいる場合が挙げられます。以下、それぞれについて・・・

続きはこちら

2024年6月13日

遺留分

相手が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合の対処法

法律上は、遺言の内容等によって遺留分を侵害している受遺者等がいる場合には、遺留分権利者は遺留分を侵害している受遺者等に対して遺留分侵害額請求を行うことができます・・・

続きはこちら

相続でお悩みの方に向けた情報

当サイト内の相続関連情報は随時更新をしていますので、参考にご覧ください。

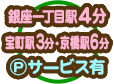

当法人の事務所について

最寄り駅から徒歩圏内という利便性のよい場所に事務所を構えているというのも当法人の特徴の一つです。銀座の事務所も周辺にある複数の駅から徒歩でお越しいただけます。

相続で困った場合は弁護士にご相談ください

1 相続は広い範囲に渡る専門知識やノウハウが必要とされる分野です

生前対策にせよ、相続開始後の対応にせよ、相続に関連するお悩みに対応するためには、広い範囲に渡る検討が必要となります。

例を挙げますと、生前対策であれば遺言や民事信託、相続開始後であれば遺産分割、遺言の処理、相続登記、相続放棄などがあります。

このような広範囲に渡る内容を検討するためには、専門知識やノウハウが必要です。

これらのことを、法律の専門家でない方が調べながら対応するのは非常に大変なことであると考えられますので、相続に強い弁護士にご相談をされることをおすすめします。

以下、生前対策と、相続開始後の対応に分けて、相続に関して弁護士に相談することおすすめする理由を詳しく説明します。

2 生前対策

推定相続人の数が多い場合や、推定相続人以外の方に財産を取得させたい場合(相続人となる方がいないケースを含む)、多額の財産・複雑な財産をお持ちの場合等には、生前対策をした方が良いと考えられます。

その場合の生前対策としては、遺言の作成をすることが挙げられます。

遺言の作成をすることで、相続開始後に争いが発生することを予防できますし、遺言作成の過程でご自身の財産の調査や整理をすることができます。

特に相続人となる方がいない場合には、遺言を作成しないままでいると、相続人不存在となり、財産は最終的に国に納められることになります。

相続に詳しい弁護士に相談すれば、日頃から相続の紛争案件に携わっていますので、どのような内容だと揉めやすいか等を把握しており、それぞれのご事情を踏まえた上で適切な遺言の提案してくれるかと思います。

3 相続開始の対応

まず、遺言があるものの、遺言執行者が定められていない場合や専門家でない方が遺言執行者とされている場合には、弁護士に相談する必要があります。

遺言の執行には相続に関する専門知識が必要とされるためです。

また、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認手続きが必要となることもあります。

そのほか、遺言の効力に疑義がある場合や、遺留分の侵害が生じさせていると考えられる場合にも、弁護士に相談し調停や訴訟等の対応を検討する必要があります。

遺言がなく、かつ相続人が複数いる場合、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は適切な書き方で作成しないと、預貯金の解約や相続登記の手続きが円滑に行えなくなることがありますので、弁護士に相談して遺産分割協議書の作成を依頼することをおすすめします。

相続人間で遺産分割がまとまらず、争いになってしまった場合には、弁護士を代理人として交渉や遺産分割調停等を行う必要があります。

そのほか、遺産の中に不動産が含まれている場合には相続登記をする必要がありますし、被相続人が債務超過に陥っていた場合には相続放棄を検討しなければならないこともあります。

このように、相続開始後はやらなければならないこと、検討しなければならないことが多く、様々な場面で弁護士に相談すべきケースがあります。

弁護士に相続の相談をするタイミングはいつがよいか

1 弁護士に相続の相談をするタイミングについて

弁護士に相続の相談をするタイミングに決まりはありませんが、結論から申し上げますと、早ければ早いほどよいといえます。

相続に限ったことではありませんが、法律に関する問題は、一般的には時間が経てば経つほど複雑化していき、解決が簡単ではなくなってしまうためです。

逆にいいますと、相続に関して検討をするタイミングが早ければ、争いなどの問題の発生を予防することもできます。

以下、相続開始前(被相続人となる方がご存命の段階)と、相続開始後(被相続人の方がお亡くなりなられた後)に分けて、弁護士に相続の相談をするタイミングが早い方がよい理由を説明します。

2 相続開始前(被相続人となる方がご存命の段階)

被相続人となる方がご存命の段階であれば、相続に関して取り得る対策の選択肢はたくさんあります。

ただし、被相続人となる方がかなり高齢になってしまうと、認知症等で弁護士のアドバイスを正確に理解することが難しくなってしまったり、弁護士と委任契約を締結することが困難になってしまう可能性もあるため、相談をするなら早い方がよいといえます。

ご存命の段階の相談であれば、まず財産の調査と整理を円滑に進めることができます。

実は、相続開始後に相続人が悩むことのひとつが、相続財産の調査です。

事前に相続財産を調査し、財産目録などにまとめておくだけでも、相続開始後の相続人の負担を減らすことができます。

分割が困難である財産がある場合、事前に換価し、預貯金にしておくということもできます。

また、特定の相続人等に相続ないし遺贈したい財産がある場合には、遺言を作成しておくことで、その意思を実現することができます。

3 相続開始後(被相続人の方がお亡くなりなられた後)

生前に相続に関する対策がなされていなかった場合であっても、相続開始後はできるだけ早く弁護士にご相談ください。

相続人間で話し合い、どの相続財産をどの相続人が取得することが決まっている場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は正確に書かないと、金融機関における相続手続きができなかったり、法務局における相続登記が円滑に進められなくなる可能性がありますので、事前に弁護士に相談されることをおすすめします。

相続登記には期限がありますので、期限に間に合うように協議書を作成するには、お早めに相談をする方がよいです。

また、遺産分割協議の内容に疑問点などがある場合には、遺産分割協議書に署名押印する前に弁護士にご相談ください。

もし遺産分割協議書に署名押印をしてしまうと、後から遺産分割をやり直したいと思っても事実上困難であるためです。

そして、万一遺産分割がまとまらずに揉めてしまったら、できるだけ早く弁護士に相談をするべきであるといえます。

時間が経てば経つほど、問題が複雑・長期化してしまうおそれもありますし、弁護士が代理人となって話し合いをすることで、家庭裁判所での調停に至る前に遺産分割をまとめることができる可能性が高まります。

相続の相談から解決までにかかる時間

1 相続の相談から解決までにかかる時間は状況によって様々

被相続人の方がお亡くなりになり、相続が発生すると、たくさんのことを行わなければなりません。

代表的なものとして、相続人の調査と確定、遺産分割協議、(相続財産の評価額が一定金額を超える場合)相続税申告・納付、相続登記、金融資産の解約・名義変更等が挙げられます。

これらに要する時間は、被相続人の財産の内容や、相続人の状況によって大きく異なります。

以下、それぞれについて要する時間の目安について、具体的に説明します。

2 相続人の調査と確定

相続に関する手続きは、多くの場合、すべての相続人を調査済みであることが前提となります。

例えば、遺産分割協議は、相続人全員で行わないと無効になってしまいますので、相続人の調査が済んだ後でないと行うことができません。

相続人の調査をするためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集します。

代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要です。

これらの収集には、1~2か月程度かかることがあります。

3 遺産分割協議

どの相続人がどの相続財産を取得するかを決めるため、遺産分割協議を行う必要があります。

協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成するという流れです。

この遺産分割協議書は、他の相続手続きにおいても必要となります。

遺産分割協議は、争いがない場合と揉めている場合とで、必要な時間が大きく異なります。

争いがない場合には、相続財産の調査をし、協議済の遺産分割の内容を反映させた遺産分割協議書を作成します。

これには約2~3か月程度要します。

争いがある場合、一部の相続人が相続人に関する情報を開示しないなど、相続財産の調査が難航することもあります。

このような場合、心当たりのある金融機関への照会や、名寄帳の取得などをして調査をしなければならないため、相続財産の調査に数か月を要する可能性もあります。

その後、相続人間の話し合いや交渉で遺産分割協議が成立するケースであっても遺産分割協議には6か月~1年程度を要します。

話し合いや交渉がまとまらない場合、遺産分割調停・審判を行う必要があり、調停成立や審判確定まで1年~2年程度の期間を要すると考えられます。

4 相続税申告・納付

相続財産(みなし相続財産含む)の評価額が一定の金額を超える場合、相続税申告・納付が必要となります。

相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日(一般的には、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に行います。

申告をするためには、土地の評価など相続税申告特有の作業に時間を要することもあります。

遺産分割協議書作成と相続財産に関する資料が揃っていることを前提にすると、申告書の作成、提出と税金の納付までには1~2か月程度要します。

5 相続登記

遺産分割によって被相続人の不動産を取得する相続人が決まった場合、相続登記をする必要があります。

相続登記は、申請から名義変更が完了するまで、1か月程度を要します。

6 金融資産の解約・名義変更

金融資産の解約・名義変更も、遺産分割協議書が必要となります。

金融資産の解約・名義変更をするためは、銀行や証券会社等の窓口で申請をしてから1か月程度要すると考えられます。

相続に詳しい弁護士に相談するメリット

1 相続に詳しい弁護士に相談するメリット

相続に詳しい弁護士に相続に関するするメリットは、金銭、労力、時間の面で、依頼者の方の利益をより大きくできる可能性があることです。

法律の分野には様々なものがあります。

そして、相続はいくつもある法律分野の中でも、広い範囲に及ぶ法的知識やノウハウが必要とされる分野です。

具体的には、不動産の評価、遺言書・遺産分割協議書の作成、不動産の登記、相続に関する税務などに対応する必要があるため、相続に詳しい弁護士でないと対応が困難になる可能性があります。

以下、詳しく説明します。

2 相続に詳しい弁護士を選ぶポイント

相続に詳しい弁護士を探す際のポイントのひとつとして、これまでに取り扱った相続関連案件の実績が挙げられます。

法律に関する事件には同じものは2つとしてありませんが、特に相続の案件は、被相続人や相続人の関係性や、被相続人の方の財産の状況等によって大きく異なります。

そして、相続の案件の対応件数が多いほど、例外的なケースや、難易度の高いケースに遭遇する可能性が高いため、豊富な知識や経験が積まれていきます。

このような理由から、相続に詳しい弁護士を探す際には、相続分野の案件を重点的に扱っているかどうか、および相続分野の事件の実績はどのくらいであるかに注目することをお勧めします。

3 相続に関連する分野について

⑴ 不動産

相続の事件を処理するにあたっては、不動産の評価は必要不可欠です。

そして、不動産の評価額は、評価をする専門家のスキルに左右されます。

例えば、適切な評価ができる弁護士に依頼した場合、遺産分割の際の代償金の金額が数百万円増加する可能性もあります。

また、相続税の計算の際も、土地の適正な評価をしたり、評価額を大幅に低減できる特例の適用をすることで、相続税を節税することができることもあります。

⑵ 遺言書・遺産分割協議書

遺言書や遺産分割協議書の作成においても、高度な専門性が必要とされることがあります。

適切な書き方がなされていないと、金融機関が預金口座の名義変更・解約に応じてくれない可能性や、不動産の相続登記の際に法務局が応じてくれない可能性があります。